健康診断は企業の義務!!しなければならない理由や対応すべきことを解説

私たちが日常的に使用してきた健康保険証が、2025年12月をもって廃止されます。それに伴い、健康診断や医療機関の受診時には、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が必須となります。これまでの紙の保険証がなくなることで、どのような影響があるのか、また、マイナ保険証を持たない場合にどう対応すればよいのか、疑問や不安を抱える方も多いでしょう。

本記事では、マイナ保険証の準備方法や利便性、健康診断を受ける際の具体的な手続き、そしてマイナンバーカードを持たない方への対応策について、詳しく解説します。

現行の健康保険証は、多くの人にとってなじみ深い制度ですが、紙の保険証では次のような課題が指摘されていました。

保険証番号や個人情報を紙ベースで手入力する作業は、事務負担が大きく、ミスも起こりやすい状況でした。

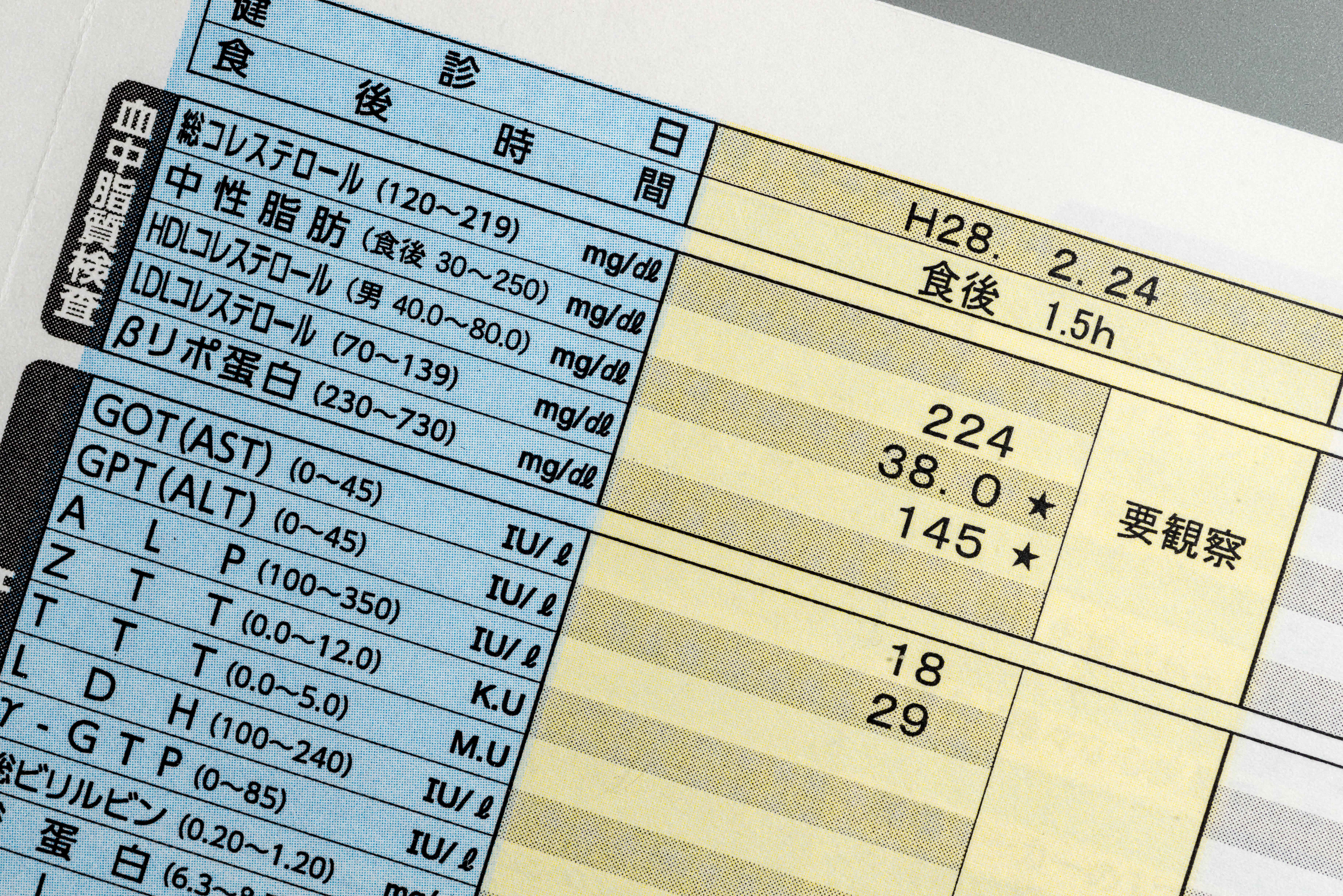

健康診断結果や診療情報が複数の機関で個別管理されており、一元化が難しいという問題がありました。

こうした背景を受けて、厚生労働省は医療のデジタル化と効率化を推進するため、マイナ保険証を導入することを決定しました。2025年12月以降は、マイナ保険証を用いることで医療情報の統合管理が可能となり、患者や医療機関にとって利便性が向上することが期待されています。

▼マイナ保険証の登録方法

マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードの発行を済ませた上で、以下の手続きが必要です。

保険証番号や個人情報を紙ベースで手入力する作業は、事務負担が大きく、ミスも起こりやすい状況でした。

登録が完了したら、マイナンバーカードを医療機関や健診施設で使用できる状態になっています。事前にカードのICチップが正常に機能するか確認しておくと安心です。

▼健康診断でのマイナ保険証活用の流れ

健診施設がマイナ保険証に対応しているかを予約時に確認してください。対応していない場合には、別の方法で保険情報を提示する必要があります。

健診当日はマイナンバーカードを持参し、施設の端末でICチップを読み取ることで受付が完了します。これにより、紙の記入や番号の手入力が不要になり、手続きが効率化されます。

健診後、結果がマイナポータルに自動反映される仕組みが整備されている場合があります。これにより、過去のデータと比較しやすくなり、健康管理がより簡単になります。

従来の健康保険証では、住所変更や保険者変更があるたびに新しいカードの発行が必要でしたが、マイナ保険証ではその必要がありません。ICチップに登録された情報が最新の状態で維持されます。

マイナポータルを通じて健診結果や診療情報がデータとして記録されます。これにより、異なる医療機関間で情報を共有できるため、診療の質が向上します。

紛失や災害時でも、オンラインで情報にアクセスできるため、迅速に医療を受けることができます。

健康保険証が廃止された後も、マイナンバーカードを持たない方は「資格確認書」を利用できます。この書類は、加入している健康保険の保険者に申請して発行されます。資格確認書の発行には時間がかかる場合があるため、早めの手続きが重要です。

健診施設によっては、運転免許証やパスポートなどの身分証明書と保険者情報を提示することで対応可能な場合もあります。

万が一、必要な書類を用意できない場合には、全額自己負担で健診を受けた後、保険者に申請して費用を払い戻してもらう方法もあります。ただし、事務手続きが煩雑になるため、事前準備をお勧めします。

マイナ保険証の利用登録や資格確認書の発行を早めに済ませることで、当日のトラブルを防げます。

健診予約時にマイナ保険証への対応状況を確認し、持参すべき書類を把握しましょう。

健診結果をデジタルで確認できるメリットを活かし、日常的な健康管理にも役立てましょう。

アーカイブ

INQUIRY